缘起:一束桂花背后的触动

2023年深秋,杭州医学院康复学院学生许静雯在浙江省人民医院康复科见习时,经历了一次意义深远的邂逅。彼时,她正跟随带教老师参与脑卒中患者的康复评估,一位卒中后患者王阿姨引起了她的注意。尽管经过数月治疗,王阿姨的肢体功能已逐步恢复,但她的眼神却日益灰暗,面对治疗师的问题时常沉默以对,仿佛被困在一层无形的情绪壁垒中。

一次例行的查房时,许静雯将两支桂花放在王阿姨床头,次日竟发现她主动开口聊天,眼中久违地泛起光彩。这一微小变化让许静雯深受触动:桂花是否隐藏着改善抑郁情绪的密码?

这个微小却鲜活的转变,让她惊喜万分,通过查阅文献发现,桂花中的芳樟醇等成分能促进GABA神经递质释放,具有抗抑郁潜力。而更令她震惊的是,病房中像王阿姨这样饱受情绪困扰的患者占比超60%。进一步调研显示,中国抑郁症患者已超9500万,青少年心理健康问题日益严峻,但传统治疗存在“千人一方”的局限性,且国内抗抑郁精油市场高度依赖进口。这一矛盾激发了她内心的使命感:能否以本土药用植物为基,结合前沿科技,为抑郁干预开辟一条新路径?

破局:跨学科组队,直面三大挑战

许静雯深知,仅凭一己之力难以攻克这一复杂课题。她集结来自康复学院、信息工程学院、临床医学院和药学院的12名同学,组建“金桂智郁”团队,开启了一场跨学科的“攻坚战”。

挑战一:如何实现精准分型?

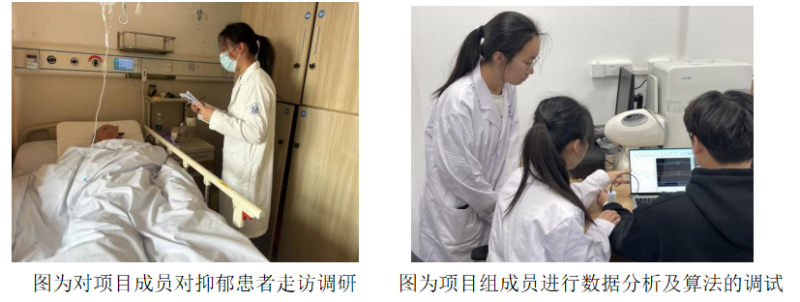

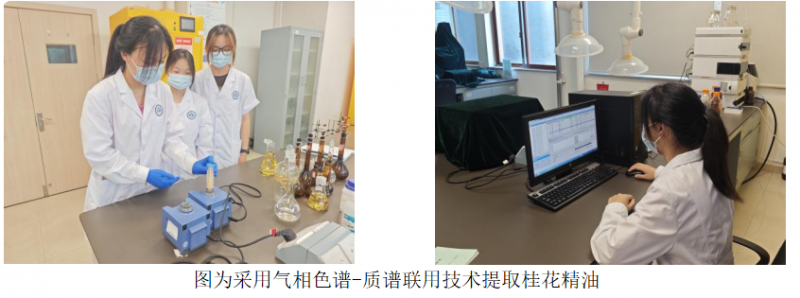

传统中医四诊依赖主观经验,而现代医学对抑郁亚型的划分又过于笼统。团队走访6家医院、调研231名患者后发现,54%的复杂分型患者对标准化治疗反应不佳。为解决这一难题,信息工程学院的成员提出构建AI分型模型,但数据采集成为首个“拦路虎”。脉诊仪、舌像仪等设备输出的数据维度复杂,如何将其与生理指标(如血糖、睡眠、肥胖指数)融合?团队耗时3个月,与浙江省人民医院合作,建立多模态数据库,并创造性开发了“神经网络+随机森林”混合算法,最终实现抑郁亚型识别准确率达89%。

挑战二:如何突破成分提取瓶颈?

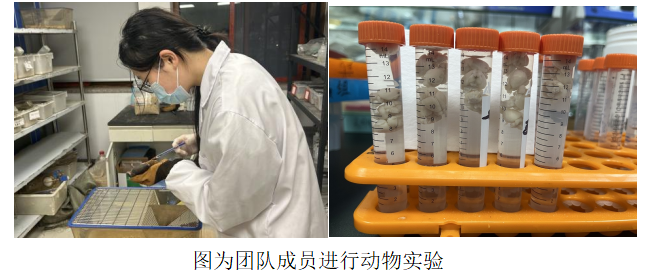

药学专业同学提出从50余种药用植物中筛选抗抑郁成分时,发现传统蒸馏法提取效率低、活性成分易流失。一次实验中,成员误将香菇β-葡聚糖与圣约翰草提取物混合,意外发现二者与桂花成分协同效应显著。受此启发,团队创新采用“活性导向复方设计”,结合气相色谱-质谱联用技术(GC-MS),成功制备出12种复方精油。其中“舒心”复方的抗抑郁成分浓度达95%,提取效率提升40%,稳定性提高30%,相关技术已申请发明专利。

挑战三:如何验证临床有效性?

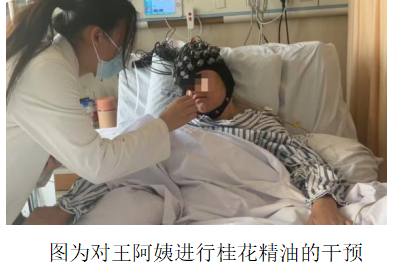

从实验室到临床应用,团队遭遇了信任危机。起初,多家医院对“精油干预抑郁”的可行性存疑。为积累证据,团队成员开展动物实验,经旷场、十字迷宫等行为学实验以及证实桂花精油可显著提升GABA水平;随后,他们争取到浙江省人民医院的临床试验机会。然而,首轮试验中,部分患者因嗅觉敏感度差异对精油产生排斥。团队连夜调整方案,引入“嗅觉偏好自适应算法”,动态匹配浓度梯度,最终使精油组抑郁评分在干预第5天显著优于对照组,总有效率达72%。

蝶变:从实验室到社会的温度传递

2024年,王阿姨作为首位免费试用者,经历一个月“一人一香”个性化干预后,笑容重回脸庞。她的改变成为项目最好的“代言”,也坚定了团队“科技向善”的信念。

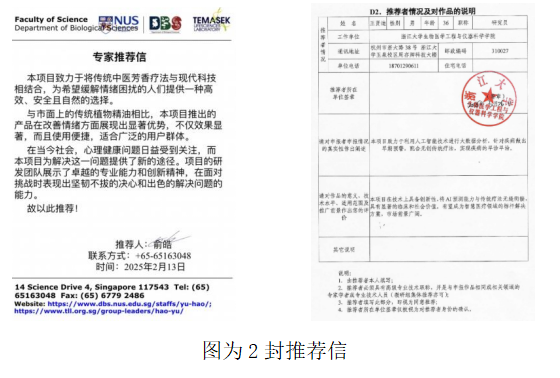

学界认可:新加坡国家科学院院士 植物学家 新加坡国立大学教务长首席教授 生物科学系主任俞皓评价团队提取制成的精油“在改善情绪方面具有显著优势”;浙江大学生物医学工程与仪器科学学院研究员王贤迪表示团队构造的AI大模型“有望成为智慧医疗领域的标杆解决方案”

市场转化:团队与绍兴善本科技签署合作协议,线下抑郁筛查服务覆盖23个社区,线上电商平台进入内测;

社会影响:项目获“康复科技创新创业优秀成果路演”二等奖,累计开展精油推广16场,公益义诊38场,惠及超2000人次。

未来:构建抑郁干预的“中国方案”

如今,“金桂智郁”已从一支学生团队成长为跨领域创新标杆。未来,他们计划通过融资加速产品迭代,构建“筛查-干预-服务”一体化网络:线下联合药店、残疾人之家提供21天免费疗程;线上打造医疗电商平台,让精准干预触手可及。团队已着手建立药用植物成分数据库,未来将通过AI算法实现精油配伍个性化定制,让千年本草智慧惠及更多心灵困境中的患者。

回首来路,团队成员们感慨:“最难的并非技术,而是如何让冷冰冰的数据承载人文关怀。”从一朵桂花的偶然发现,到多学科智慧的凝结,这群年轻人用代码与精油为抑郁患者编织出一张“有温度”的守护网。正如他们的口号——"从一支桂花到一瓶精油,我们正在走通中医药现代化的'最后一公里'”,这场关于科技与温度的探索,仍在继续。